新藥不靠動物實驗?台灣新創諭泰用「器官晶片」改寫藥物測試方式

新藥的誕生,往往是一場與時間賽跑、與未知搏鬥的豪賭。動輒數年、耗資數億元的研發歷程只是基本,後續的傳統動物實驗不僅成本高昂、成功率有限,更面臨著倫理的拷問。

近年來「器官晶片」技術的興起,為加速新藥開發,甚至最終替代動物實驗帶來了新的發展方向。

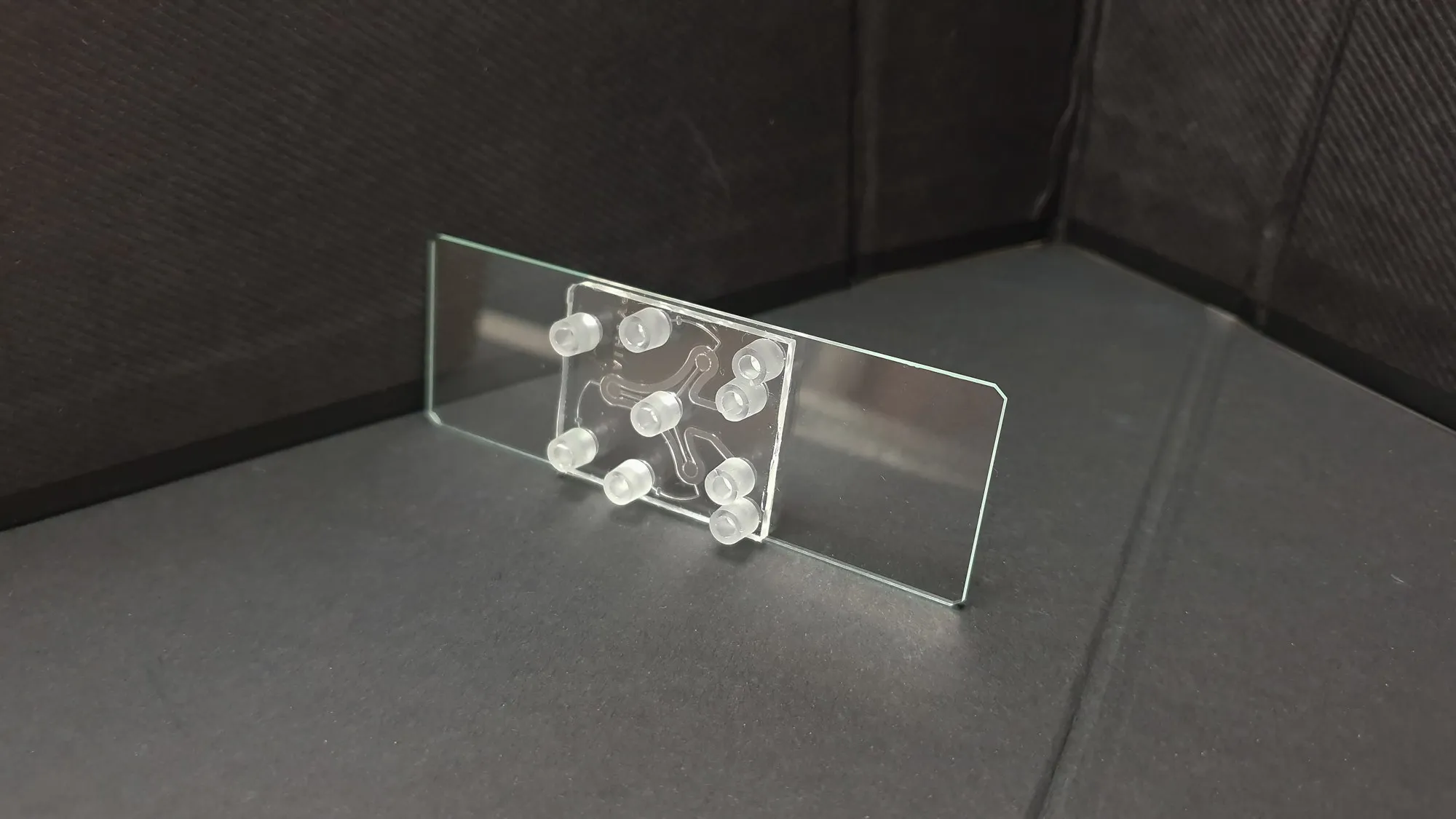

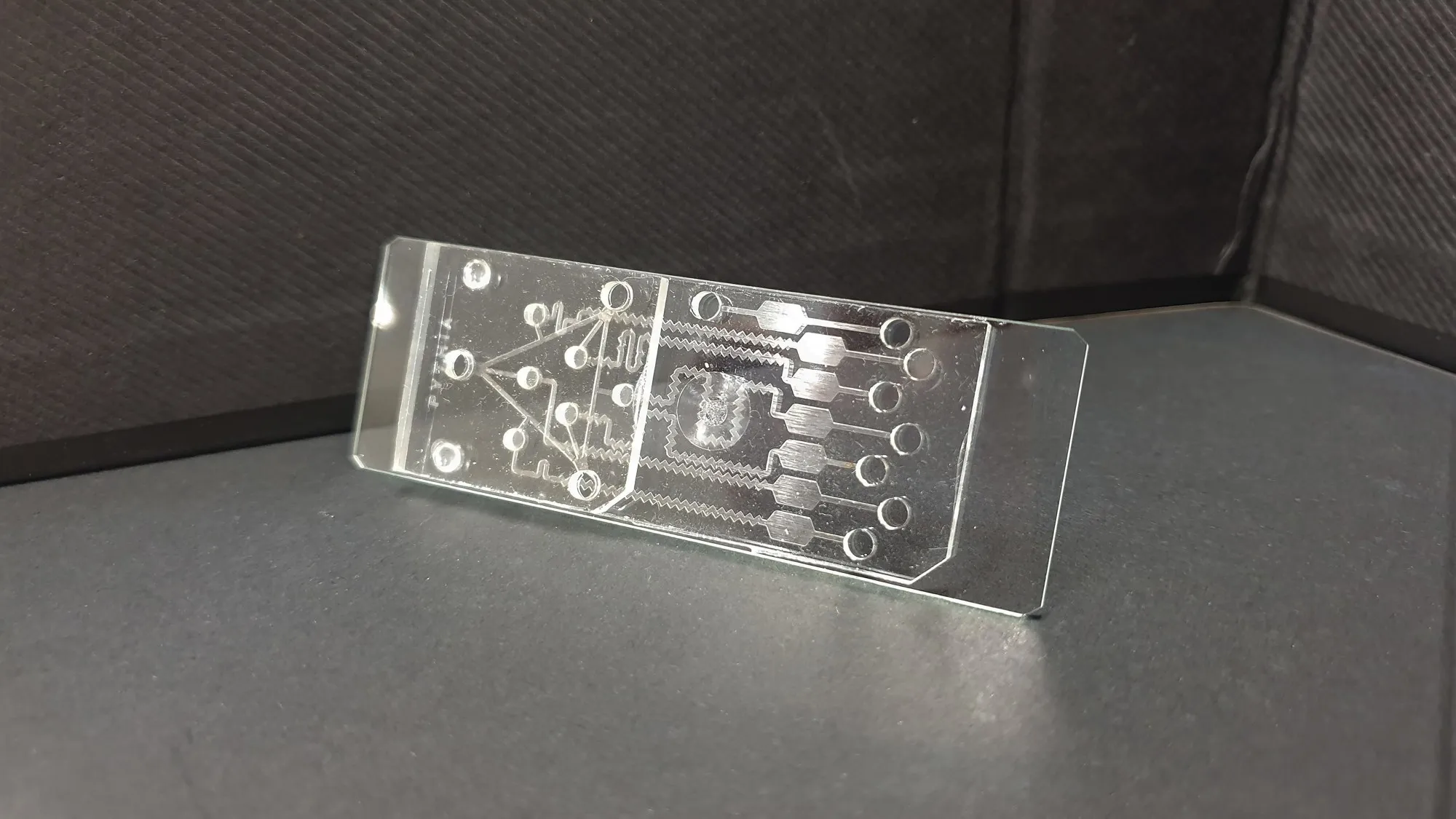

來自台灣的諭泰生技,便是一家專注於利用微機電技術,在晶片上模擬人體微環境,打造更精準藥物測試平台的生醫新星。他們的核心武器,是能在方寸晶片上模擬人體器官功能的器官晶片技術,讓藥物測試更快速、更貼近真實,甚至有望逐步取代動物實驗。

這家由清華大學教授與臺北醫學大學臨床醫師共同創辦的公司,不僅手握10餘年的技術積累,更肩負著縮短新藥上市時程、甚至實現個人化精準醫療的遠大願景。他們的故事,是如何開始的?

超越培養皿的3D仿生:模擬腫瘤微環境與器官功能

諭泰生技挑戰傳統的核心,是其器官晶片技術。

「我們的目標是在晶片上,盡可能真實地塑造一個器官的微環境。」博士後研究員鄭景家解釋,透過精密的微流道和3D立體細胞培養,諭泰的晶片能讓肺、肝等特定器官的細胞在其內部生長、堆疊,形成具有一定厚度和功能的類組織。

「關鍵在於『仿生』。」共同創辦人劉承賢強調,「我們不僅模擬結構,更要重現其局部生理功能。」例如,在肺癌晶片上,可以觀察藥物作用下免疫細胞如何攻擊癌細胞;在肝臟晶片上,則可以模擬肝臟分泌尿素、白蛋白等解毒因子的功能,以及對藥物的代謝能力,提供比傳統方法更貼近人體的藥物反應數據。

這項技術為新藥開發帶來了潛在變革。對藥廠而言,器官晶片作為體外的篩檢平台,能篩選出更有潛力進入臨床試驗的藥物,縮短早期藥物開發的時間和成本,提供了一種動物實驗外,藥物開發流程的新選擇。

「動物實驗是藥物開發必經之路,但動物跟人體的基因、免疫系統差異很大,動物實驗成功的藥,進入人體臨床試驗後,仍有高達90%的失敗率。」董事長王克舜強調現有動物實驗的局限性,而器官晶片則讓藥廠在早期就平行測試多種候選藥物。

對臨床醫師和病患而言,其潛力在於個人化精準醫療。「像一些晚期癌症,醫師常需快速決定複雜的藥物組合,傳統上是靠醫師經驗判斷,效果不佳可能要等2個月才能換藥。」劉承賢指出,「我們的晶片可以在術前直接取用病人的檢體,在晶片上快速建構出模擬他個人腫瘤微環境的模型,可能一次平行測試20到30種不同的藥物組合。」

透過在晶片上模擬病患的腫瘤微環境,直接測試多種藥物組合的反應,有望協助醫師快速選定對這位特定病患最有效的幾種藥方,將原本數月的試誤過程縮短到數週甚至數天,為病患爭取寶貴的治療時間。目前,諭泰已與萬芳醫院合作進行相關腹腔癌晶片研究。

此外,團隊未來也計畫結合感測器與AI分析,將器官晶片從一個模擬工具,提升為一個具備智慧分析能力的數據引擎。「感測器能即時擷取更大量的細胞反應數據,」王克舜進一步解釋,「再利用AI去分析這些數據,不僅能比對不同時間點的數據變化,更有機會從中挖掘更深層次的藥效、毒性機制,甚至預估藥量。」

目前,諭泰的器官晶片測試分析仍有部分依賴人工判讀,但他們已積極佈局AI在數據分析上的深度應用。現階段正與台灣的達運精密,以及專長為AI細胞影像分析等夥伴合作,目標是在2026年將半導體感測器等異質元件整合到晶片上。

個人經歷觸發的使命感:為母親病痛踏上生醫之路

諭泰生技的技術起點,源於共同創辦人、清華大學動力機械工程學系劉承賢教授一段深刻的個人經歷。

「大概2000年到2010年左右,我媽媽因為肝腫瘤開了3次刀。」劉承賢分享了這段往事,「最後一次甚至動到了膽囊,也因為這個關係,我一直對工程如何能介入、幫助生醫領域,特別有想投入的念頭。」

當初,劉承賢的學術背景是與生醫看似遙遠的機械工程,但促使他一頭栽進複雜生醫工程領域的這份執念,讓他將目光投向了能夠精微模擬生物環境的仿生晶片。

自2013年起,劉承賢便已投入第一代仿生晶片的研發,當時主要做的是做的是肺癌的仿生環境研究。然而,技術的領先不代表能立即落地。「一開始並不順利,」劉承賢說,如果應用端,醫生、藥廠覺得不合用就很難推進。

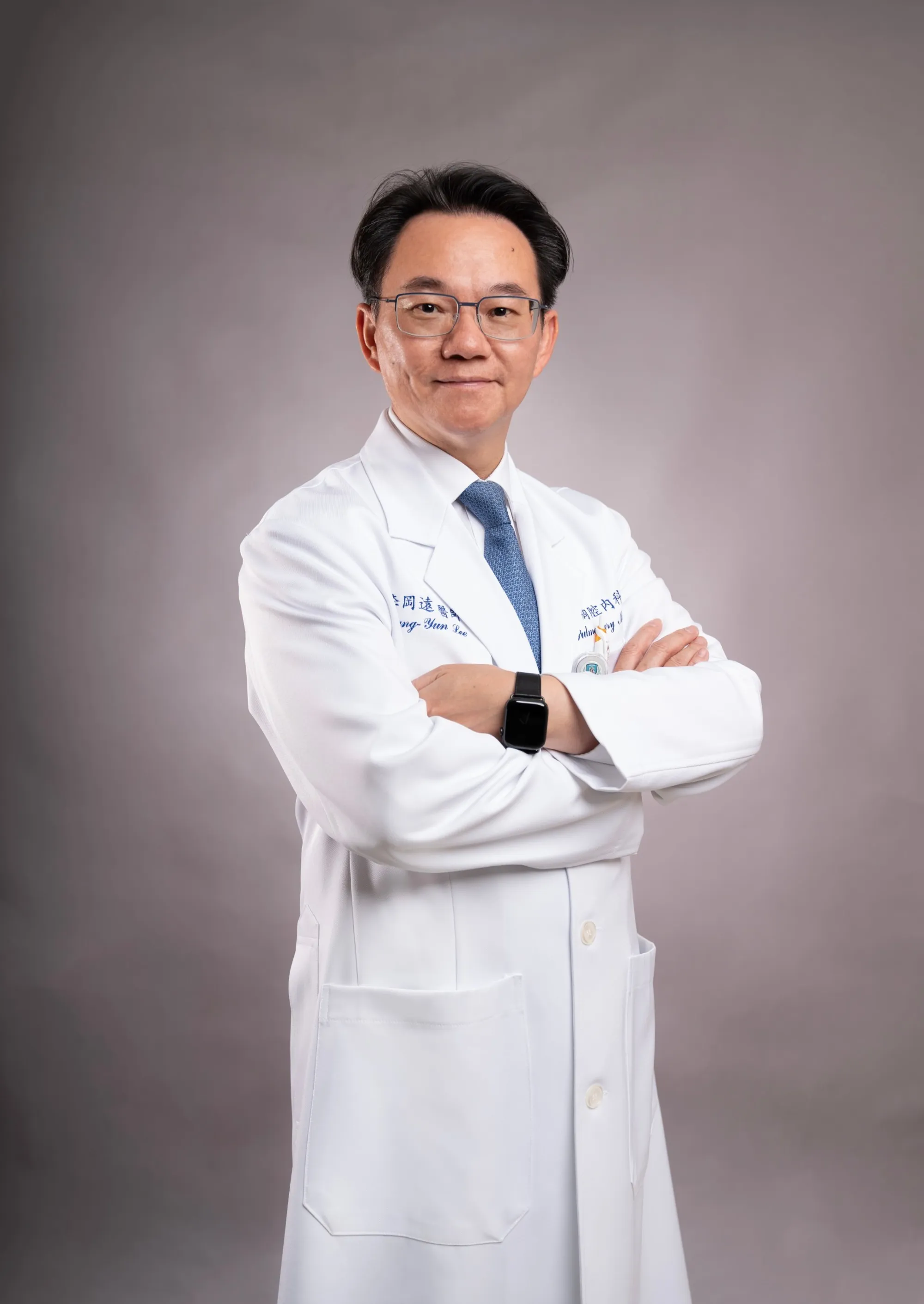

轉機出現在大約七八年前,劉承賢的團隊因為第一代模擬晶片的成果,與時任臺北醫學大學副校長李岡遠展開合作,李岡遠當時從臨床醫師的角度深刻體會到現有藥物測試方法的侷限。

理想與現實的拔河:克服教授創業的落地掙扎

「那時候我們的晶片在實用上遇到困難。」劉承賢說,「透過與具備應用端需求的醫學專家合作,我們花了幾年時間磨合,才成功開發出現在更成熟的晶片技術。」於是,這份來自臨床第一線的迫切需求,促成了長達數年的學術合作與反覆試驗。

劉承賢坦言,從2013年第一代晶片到公司成立,中間經歷了近10年的技術磨合與市場驗證,直到2022年才成立,而從學術圈走向產業界,也面臨著資金、法規、經營管理經驗等多重考驗,而後兼具產業經驗與資源整合能力的王克舜加入,才讓公司從實驗室走向市場的重要一步。

「台灣的生技公司,敢出來開的,技術在我看來一定是有用的,很多都是教授,在他們的領域努力了很多年,做成了專利,自己有信心才敢出來。」王克舜說正因如此,常常會陷入技術完美主義與市場夠用就好的拉扯。

王克舜舉例,諭泰初期擁有多達五六種不同應用的晶片設計,站在技術和創辦人立場,每個都想發展。「但我作為有預算壓力的人,會逼著大家先選一個最能賺錢的晶片聚焦。賺到錢,才能把每個baby(晶片)都照顧好。」這種內部對策略優先級的討論與痛苦的取捨,是諭泰從純技術驅動走向市場導向的必經之路,而要實現器官晶片的廣泛應用,也不能單打獨鬥。

王克舜說,為此他們積極與產業鏈上下游夥伴建立合作關係,除了在2023年與國際大廠默克(Merck)簽訂MOU,針對肝臟晶片藥物平台進行初步合作,目前也已和兩家台灣藥廠正式簽約,應用腫瘤微環境晶片作藥物測試服務。

「做生醫,市場目標不能只放在台灣,終極市場一定是在國際,特別是美國。」王克舜分析,台灣生醫的優勢在於與美國FDA體系接軌,且人才濟濟。但要打入美國市場,必須做好萬全準備。「哪怕我現在九成好,如果貿然出去,遠在天邊出了問題無法及時處理,反而會破壞信譽。」

因此,他們計劃先在台灣練兵,與本地藥廠、並與北醫、萬芳、雙和等合作醫院深度配合,確保產品與服務能完全符合藥廠的嚴格期待後,再藉由合作夥伴或尋求國際級的大型藥廠,將技術推向美國市場。因而,團隊也正積極尋求第一輪對外募資,用於晶片研發與自建生物實驗室,預計於2025年6月底前完成。

從創辦人為親人病痛而起的初心,到學術界十年磨一劍的技術積累,再到整合臨床需求與產業資源的落地實踐,諭泰生技嘗試為新藥開發提供了更貼近人體、更有效率的測試平台,儘管前方挑戰仍在,但憑藉清晰的技術路線、務實的市場策略,有望在未來精準醫療的藍圖中扮演關鍵角色。

創業快問快答

Q:最常被客戶或投資人問起的事情?您會如何回應?

如何重現客戶所需之測試模式;我們會透過諮詢與討論,獲取模型建立所需參數,進一步達成客製化之需求。

Q:要達到下一步目標,團隊目前缺乏的資源是?

1. 缺乏資金建立實驗室 2. 市場情報 3. 行銷與拓展業務

Q:創業,教會了你哪些事?簡單分享創業至今以來的心得感想?

創業就是一直不斷地面對與解決問題,過程中使人成長並突破自己舒適圈。

Q:創業至今,做得最好的三件事為何?

1. 人員擴增 2. 產品優化 3. 操作過程優化